El bioprocesador tiene un consumo de energía millones de veces menor que un chip digital.

FinalSpark, una ‘start-up’ suiza de bioinformática, lanzó recientemente una plataforma en línea que proporciona acceso remoto, las 24 horas del día, a un bioprocesador constituido por 16 organoides del cerebro humano interconectados y cultivados ‘in vitro’. La empresa afirma que “la biocomputación es mil millones de veces más eficiente energéticamente que el ‘hardware’ informático actual”.

Revolución energética en la bioinformática

Especialistas en emprendimiento tecnológico han señalado que “el cerebro humano, con sus 86.000 millones de neuronas, funciona con apenas 20 vatios de electricidad”. “Si nuestros cerebros se construyeran utilizando la tecnología informática existente, alimentarlo requeriría la salida de dos grandes centrales eléctricas solo para leer y comprender este artículo“, precisan. Asimismo, plantean que su neuroplataforma basada en ‘software’ húmedo es una primicia en bioinformática.

Los investigadores de la empresa aseguraron, en un artículo publicado recientemente en Frontiers in Artificial Intelligence, que su neuroplataforma en línea es la primera del mundo que brinda acceso a neuronas biológicas cultivadas en el laboratorio.

Este producto podría reducir el impacto ambiental de la informática. Los autores plantean que entrenar un solo modelo de lenguaje grande (LLM, por sus siglas en inglés) como GPT-3 requirió unos 10 GWh. Esto es, aproximadamente, 6.000 veces más consumo de energía que el usado por un ciudadano europeo promedio en todo un año. Este gasto energético podría reducirse enormemente tras el despliegue exitoso de bioprocesadores.

Funcionamiento de la neuroplataforma

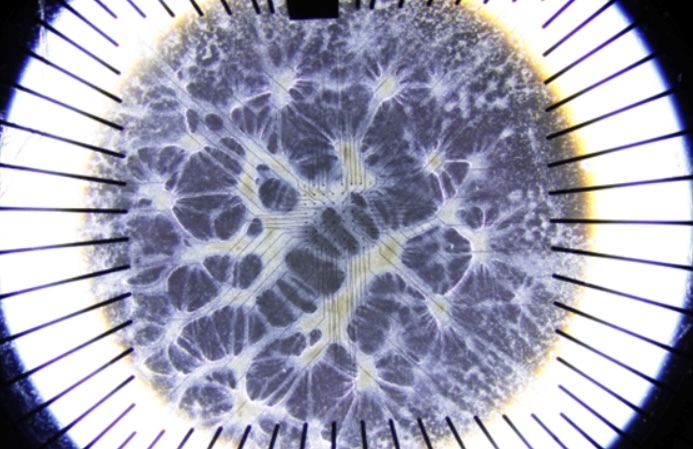

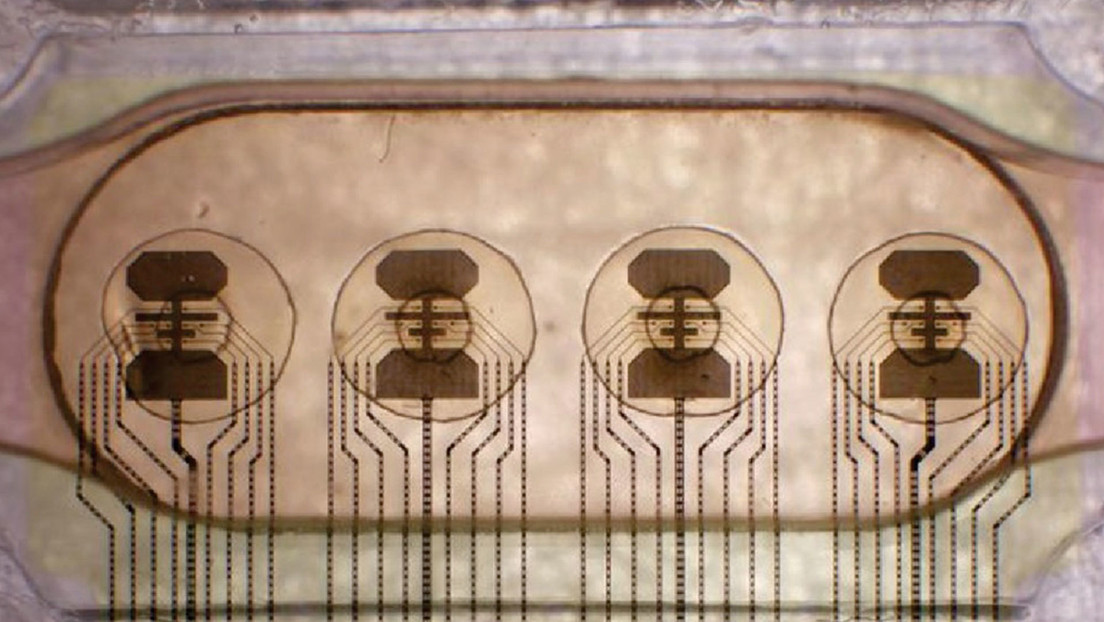

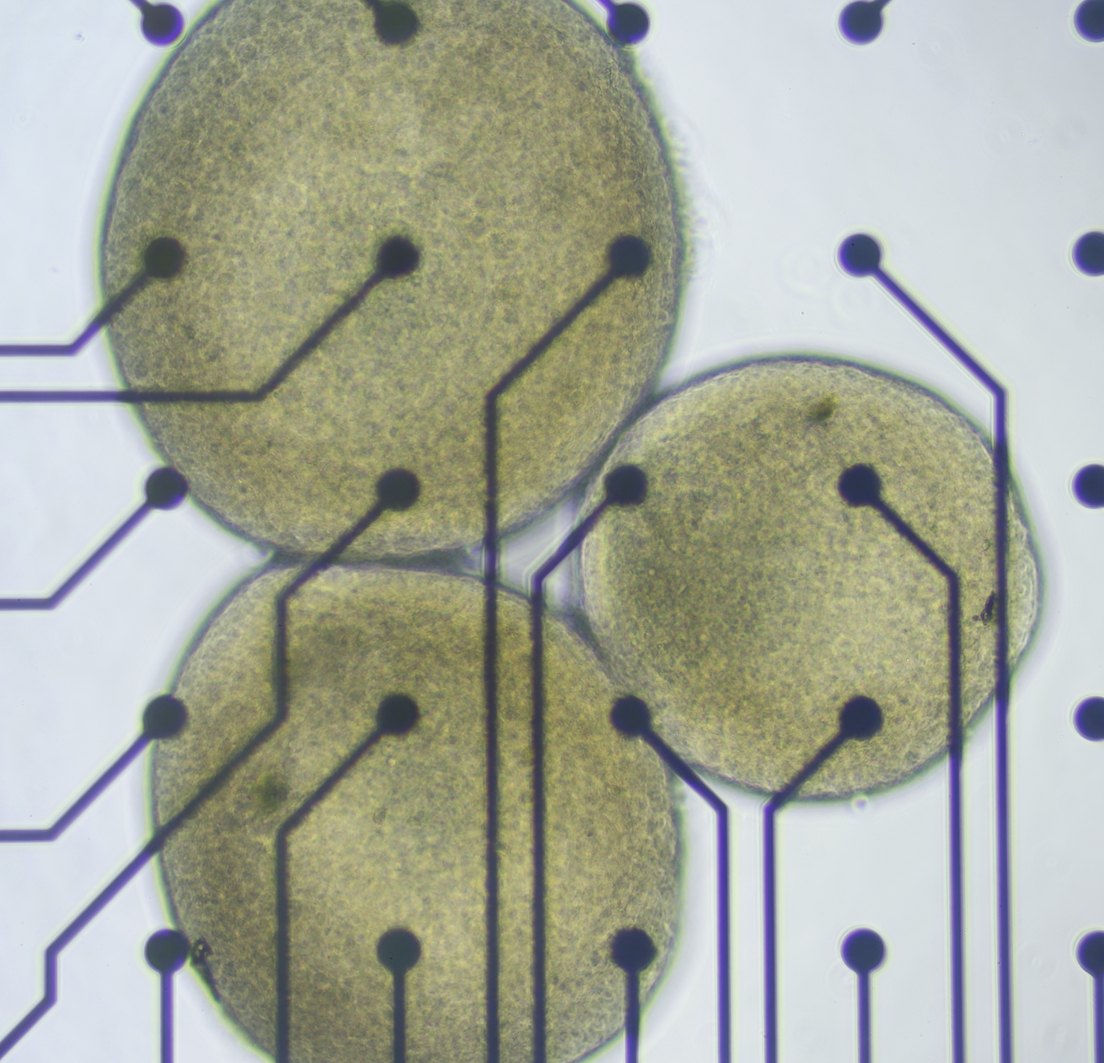

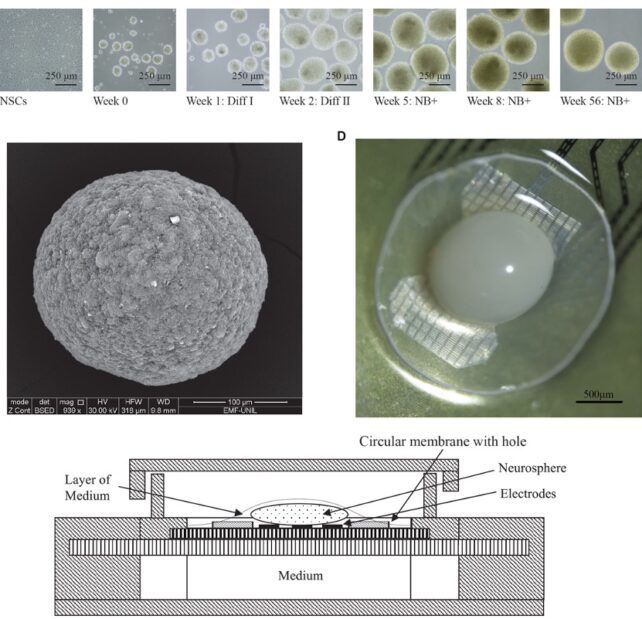

El ‘software’ húmedo (concepto conocido en inglés como ‘wetware’) combina ‘hardware’, ‘software’ y biología. La principal innovación es el uso de cuatro conjuntos de electrodos múltiples (MEA, por sus siglas en inglés) que albergan el tejido vivo: los organoides, que son masas de células tridimensionales de tejido cerebral.

Cada MEA contiene cuatro organoides, interconectados por ocho electrodos utilizados tanto para estimulación como para registro. Los datos van y vienen a través de convertidores analógicos digitales. El diseño ‘arquitectónico’ está respaldado por un sistema de soporte vital de microfluidos para los MEA y cámaras de monitoreo. Por último, una pila de ‘software’ permite a los investigadores ingresar variables de datos y luego leer e interpretar la salida del procesador. Los organoides procesadores biológicos ‘viven’ unos 100 días.

El primer procesador vivo del mundo

FinalSpark ha dado acceso gratuito a su plataforma informática remota a nueve instituciones para ayudar a impulsar la investigación y crear el primer procesador vivo del mundo. “Creemos firmemente que un objetivo tan ambicioso solo puede lograrse mediante la colaboración internacional”, afirma el Dr. Fred Jordan, cofundador de FinalSpark. A medida que crece la demanda para usar la neuroplataforma, las instituciones educativas deben pagar una cuota de suscripción para acceder a ella.